第29回農薬生物活性研究会

シンポジウム

第29回農薬活性シンポジウムは日本農薬学会の主催で、去る4月20日東京農業大学校友会館で開催され、以下のように9件の講演が

行われた。

第一部:特別講演

1) 農作物および土壌の放射性セシウムと放射性カリウム(木方 典治、農環研)

2) 展着剤の最近の動向について(川島 和夫、BASFジャパン)

第二部:開発や発見の経緯と評価法

3) プロベナゾールの発見と施用法に即した各種製剤開発及びユニークな活性について(梅村 賢司、Meiji Seikaファルマ)

4) ピメトロジンの開発とその作用特性(杉井 信次、シンジエンタ ジャパン)

5) インドキサカルブ(トルネードDF)の開発と特長(島 克弥、デユポンジャパン)

6) 新規水稲用除草剤プロピリスルフロンの創製と生物活性(梶原 ゆかり、住友化学)

第三部:最近のトピック

7)ヨウ化メチルの開発と生物活性

8)新規殺虫剤スピネトラムの開発と生物活性

9)新規天然系除草剤d−リモネン(商品名:オレンジパワー)の開発について(生田 英二、エス・デイー・エス・バイオテック)

講演1)では、アルカリ金属元素であるカリウム、ルビジウムおよびセシウムの基本的な特長、環境放射能に及ぼす影響などについて説明した。

カリウムは環境中に多く存在するためにK−40(放射性カリウム)の存在比は小さいが(0.00117%)、全体としては大きな放射線量となる。カリウムを多く含む食品を経口摂取

した場合の内部被曝は、ホウレンソウ1.32μSv/kg、切干大根6.14μSv/kgなどとなっている。一方、Rb−87(放射性ルビジウム)の存在比は大きいが(27.8%)、

ルビジウム自体の存在量が少ないので、環境放射能としては重要ではない。それでも、成人では平均200〜300ベクレル程度を保有している。

Cs−137(放射性セシウム)の半減期は30年で、KやRbよりも圧倒的に短いが、比放射能が高いので極く微量に存在しても検知される。放射性セシウムの食品中基準値は

2012年4月から100Bq/kgと決められたが、この食品を食べた場合の内部被曝量は、1.65μSv/kgと計算される。この場合、Cs−134とCS-137の存在比が0.7:

1と仮定している。セシウムは土壌中の粘土鉱物により強く固定され、一度固定されると容易には離脱されず、植物の根からの吸収も抑制される。交換性のカリウムを土壌中に

施用して、土壌中に残留する放射性セシウムの植物による吸収を阻害する試みが行われており、実効が認められている。演者の施設内では、環境中放射能のモニタリングのために

各種農作物の圃場栽培が年間を通して行われている。その結果によると、地下核実験が行われても環境中放射線量は上昇すること、麦はイネよりも放射能を吸収し易いことなど

が明らかになっている。

本講演によれば、一定レベルの環境放射能がバックグラウンドとして存在している。農作物中の残留放射線量を論ずる場合には常にこのことを念頭に置く必要があろう。

講演2)によると、2010年の展着剤出荷数量は62品目、2789トンであった。2003年には3563トンを記録して以来、減少傾向が続いて

いる。展着剤の県別出荷量は北海道が最も多く483トンで、以下群馬、青森、長野の順となっている。展着剤の有効成分である界面活性剤は非イオン系(ノニオン)が主体である。

商品コンセプトから展着剤を分類すると、機能性展着剤(アジュバント)、一般展着剤、固着剤、ドリフト防止剤の4種類に分けられる。このうち、アジュバントは農薬成分の固有の

作用を改良する目的で使用される。今後、リスクのより少ない機能性展着剤の開発および施用技術の開発が期待されている。

プロベナゾールは明治製菓(現Meiji Seikaファルマ)により開発され、1974年に初年度登録された。その後現在に至るまで、施用法や

製剤処方の改良を積み重ね、今やイネいもち病防除剤の基幹剤となった。当初、水面施用粒剤(オリゼメート粒剤)として商品化されたが、1998年には育苗箱専用粒剤(Dr。

オリゼ箱粒剤)が商品化された。また、2010年からは播種時処理剤(ファーストオリゼ)も上市された。プロベナゾールの作用機構は、イネに対する全身獲得抵抗性の活性化に

よるとされ、プロベナゾール処理によって誘導される遺伝子の存在も分かってきた。しかし、作用機構の詳細は未解明である。

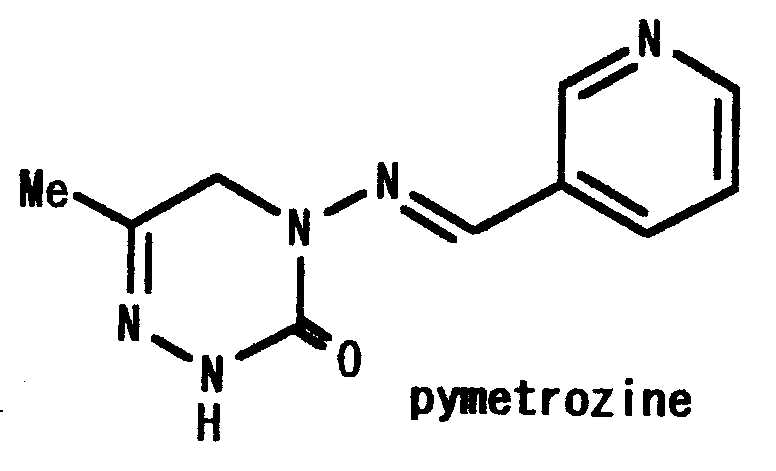

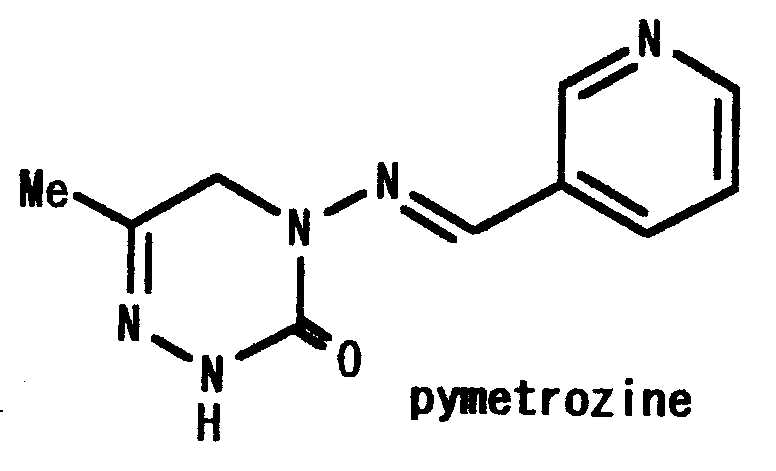

ピメトロジンは、

チバガイギー社(現シンジェンタ社)が1980年代に行っていたヘテロ環化合物の合成研究の過程で見出された化合物で、吸汁害虫(アブラムシ、コナジラミ、ウンカ)に特異的に有効

である。日本では、1994年から公的委託試験が開始され、1998年に登録になった(商品名チェス)。当初は、アブラムシ類、コナジラミ類が主な対象であった。近年、イネウンカ類

がネオニコチノイド系およびフィプロニル系殺虫剤に抵抗性を持つようになり、ピメトロジンを含むイネ育苗箱用粒剤が用いられるようになってきた。ピメトロジンは、生体アミンレセプター

のアンタゴニストとして作用し、セロトニンミミックとしてはたらいていると考えられている。

ピメトロジンは、

チバガイギー社(現シンジェンタ社)が1980年代に行っていたヘテロ環化合物の合成研究の過程で見出された化合物で、吸汁害虫(アブラムシ、コナジラミ、ウンカ)に特異的に有効

である。日本では、1994年から公的委託試験が開始され、1998年に登録になった(商品名チェス)。当初は、アブラムシ類、コナジラミ類が主な対象であった。近年、イネウンカ類

がネオニコチノイド系およびフィプロニル系殺虫剤に抵抗性を持つようになり、ピメトロジンを含むイネ育苗箱用粒剤が用いられるようになってきた。ピメトロジンは、生体アミンレセプター

のアンタゴニストとして作用し、セロトニンミミックとしてはたらいていると考えられている。

講演5)によると、インドキサカルブMP(ラセミ体)の日本における開発は1992年からデユポン社により開始され、2001年に初年度登録された。

その後、殺虫活性を示すS体の比率を高めたインドキサカルブ(商品名トルネードエースDF)が日本でも登録になった。インドキサカルブMPの異性体比は、S体/R体=50/50

であるが、インドキサカルブではS体/R体=75/25となっている。インドキサカルブの基本的な特徴については、ミニ解説105

で紹介している。

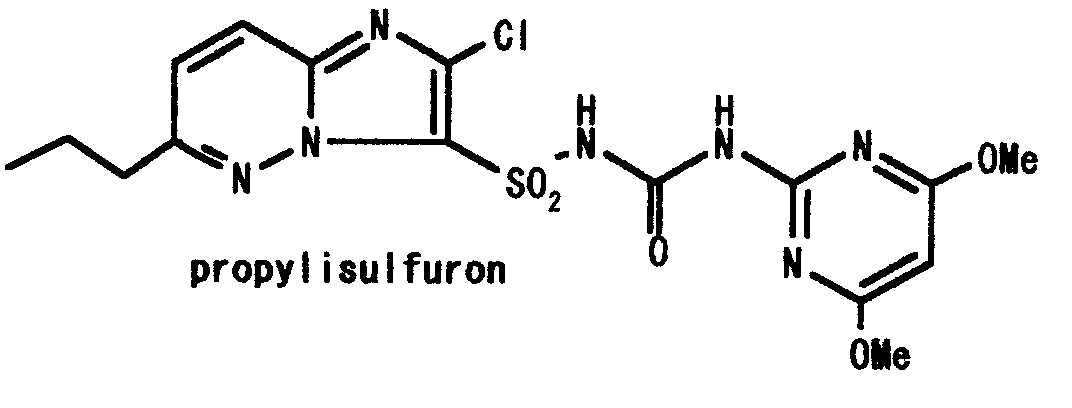

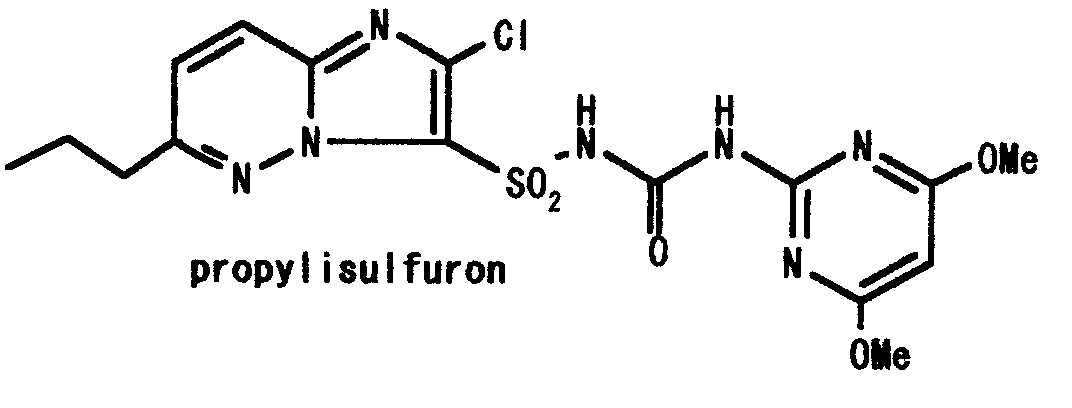

講演6)

の除草剤プロピリスルフロン(2010年10月登録)は、1993年に武田薬品工業から上市された水稲用除草剤イマゾスルフロンが母体となっている。イマゾスルフロンは橋頭位に

窒素原子を有する縮合ヘテロ環を骨格とするSU剤である。プロピリスルフロンも橋頭位に窒素原子を有する縮合ヘテロ環を骨格としている点では同じであるが、母核の窒素原子が

イマゾスルフロンよりも1つ多くなっている。プロピリスルフロンは、水稲用SU剤としてカヤツリグサ科雑草、広葉雑草だけでなくノビエ類にも高い除草活性を示す。興味あることに、プロ

ピリスルフロンはSU剤抵抗性のイヌホタルイにも高い活性を示すことから、その除草活性にはALS阻害以外のメカニズムも関係しているのかも知れない。

講演6)

の除草剤プロピリスルフロン(2010年10月登録)は、1993年に武田薬品工業から上市された水稲用除草剤イマゾスルフロンが母体となっている。イマゾスルフロンは橋頭位に

窒素原子を有する縮合ヘテロ環を骨格とするSU剤である。プロピリスルフロンも橋頭位に窒素原子を有する縮合ヘテロ環を骨格としている点では同じであるが、母核の窒素原子が

イマゾスルフロンよりも1つ多くなっている。プロピリスルフロンは、水稲用SU剤としてカヤツリグサ科雑草、広葉雑草だけでなくノビエ類にも高い除草活性を示す。興味あることに、プロ

ピリスルフロンはSU剤抵抗性のイヌホタルイにも高い活性を示すことから、その除草活性にはALS阻害以外のメカニズムも関係しているのかも知れない。

ヨウ化メチルは、2012年末にはオゾン層破壊物質として姿を消す臭化メチルの代替剤として開発が進められてきた。わが国では、ショウガ、

ミョウガ、メロン、トマト、キク、カーネーション畑の殺菌、除草目的に土壌薫蒸剤として使用されている。ヨウ化メチルは臭化メチルの大気中半減期が1.7年と長いのに比べ、

半減期が1.5〜4日と短いのが最大の特長である。

講演8)のスピネトラムは土壌放線菌が産生する殺虫性物質スピノシン類に由来している。ダウ アグロサイエンス社が天然物のスピノシン類を

化学的にモデイフィケーションする過程で見出された化合物である。スピネトラムの化学構造、生物活性などについては本ホームページの

ミニ解説133を参照されたい。スピネトラムは効果発現の早いことが特徴の一つなので、収穫物保護の点で有利とされる。また、収穫前日でも使用できるので、

キュウリ、ナス、トマトなど毎日収穫する作物でも収穫までの日数を気にしないで使用できる。

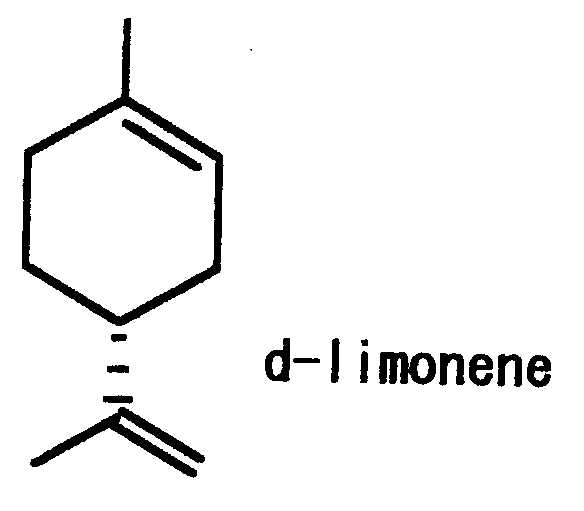

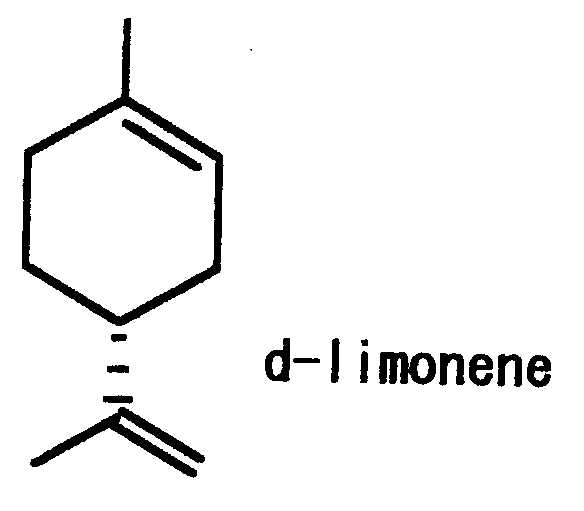

講演9)

で発表された天然型除草剤d−リモネン(商品名オレンジパワー)は、米国のベンチャー企業から導入されたもので、オレンジジュースの絞りかすから精製されている。古くから、食品

添加物、家庭用や工業用の洗浄剤として使用されてきた。また、米国では家庭用の除草剤としても2006年から販売されている。d−リモネンは雑草の細胞膜や細胞壁を破壊

して枯死させる。作用は速効的で、散布後数時間で効果が発現する。除草スペクトルも広く、スギナにも有効であるが、セイタカアワダチソウ、シロツメクサ、クズなどには比較的低

活性という。コケ類にも有効である。現在登録申請中であるが、登録パッケージは生物農薬並とのことである。同じくd−リモネンを有効成分とする除草剤(d−リモネン70%)も開発

が進められており、一年生および多年生雑草に対する生育期処理で実用性が認められている。両剤ともに2013年の上市を目指している(2012年5月31日)。

講演9)

で発表された天然型除草剤d−リモネン(商品名オレンジパワー)は、米国のベンチャー企業から導入されたもので、オレンジジュースの絞りかすから精製されている。古くから、食品

添加物、家庭用や工業用の洗浄剤として使用されてきた。また、米国では家庭用の除草剤としても2006年から販売されている。d−リモネンは雑草の細胞膜や細胞壁を破壊

して枯死させる。作用は速効的で、散布後数時間で効果が発現する。除草スペクトルも広く、スギナにも有効であるが、セイタカアワダチソウ、シロツメクサ、クズなどには比較的低

活性という。コケ類にも有効である。現在登録申請中であるが、登録パッケージは生物農薬並とのことである。同じくd−リモネンを有効成分とする除草剤(d−リモネン70%)も開発

が進められており、一年生および多年生雑草に対する生育期処理で実用性が認められている。両剤ともに2013年の上市を目指している(2012年5月31日)。

ピメトロジンは、

チバガイギー社(現シンジェンタ社)が1980年代に行っていたヘテロ環化合物の合成研究の過程で見出された化合物で、吸汁害虫(アブラムシ、コナジラミ、ウンカ)に特異的に有効

である。日本では、1994年から公的委託試験が開始され、1998年に登録になった(商品名チェス)。当初は、アブラムシ類、コナジラミ類が主な対象であった。近年、イネウンカ類

がネオニコチノイド系およびフィプロニル系殺虫剤に抵抗性を持つようになり、ピメトロジンを含むイネ育苗箱用粒剤が用いられるようになってきた。ピメトロジンは、生体アミンレセプター

のアンタゴニストとして作用し、セロトニンミミックとしてはたらいていると考えられている。

ピメトロジンは、

チバガイギー社(現シンジェンタ社)が1980年代に行っていたヘテロ環化合物の合成研究の過程で見出された化合物で、吸汁害虫(アブラムシ、コナジラミ、ウンカ)に特異的に有効

である。日本では、1994年から公的委託試験が開始され、1998年に登録になった(商品名チェス)。当初は、アブラムシ類、コナジラミ類が主な対象であった。近年、イネウンカ類

がネオニコチノイド系およびフィプロニル系殺虫剤に抵抗性を持つようになり、ピメトロジンを含むイネ育苗箱用粒剤が用いられるようになってきた。ピメトロジンは、生体アミンレセプター

のアンタゴニストとして作用し、セロトニンミミックとしてはたらいていると考えられている。 講演6)

の除草剤プロピリスルフロン(2010年10月登録)は、1993年に武田薬品工業から上市された水稲用除草剤イマゾスルフロンが母体となっている。イマゾスルフロンは橋頭位に

窒素原子を有する縮合ヘテロ環を骨格とするSU剤である。プロピリスルフロンも橋頭位に窒素原子を有する縮合ヘテロ環を骨格としている点では同じであるが、母核の窒素原子が

イマゾスルフロンよりも1つ多くなっている。プロピリスルフロンは、水稲用SU剤としてカヤツリグサ科雑草、広葉雑草だけでなくノビエ類にも高い除草活性を示す。興味あることに、プロ

ピリスルフロンはSU剤抵抗性のイヌホタルイにも高い活性を示すことから、その除草活性にはALS阻害以外のメカニズムも関係しているのかも知れない。

講演6)

の除草剤プロピリスルフロン(2010年10月登録)は、1993年に武田薬品工業から上市された水稲用除草剤イマゾスルフロンが母体となっている。イマゾスルフロンは橋頭位に

窒素原子を有する縮合ヘテロ環を骨格とするSU剤である。プロピリスルフロンも橋頭位に窒素原子を有する縮合ヘテロ環を骨格としている点では同じであるが、母核の窒素原子が

イマゾスルフロンよりも1つ多くなっている。プロピリスルフロンは、水稲用SU剤としてカヤツリグサ科雑草、広葉雑草だけでなくノビエ類にも高い除草活性を示す。興味あることに、プロ

ピリスルフロンはSU剤抵抗性のイヌホタルイにも高い活性を示すことから、その除草活性にはALS阻害以外のメカニズムも関係しているのかも知れない。 講演9)

で発表された天然型除草剤d−リモネン(商品名オレンジパワー)は、米国のベンチャー企業から導入されたもので、オレンジジュースの絞りかすから精製されている。古くから、食品

添加物、家庭用や工業用の洗浄剤として使用されてきた。また、米国では家庭用の除草剤としても2006年から販売されている。d−リモネンは雑草の細胞膜や細胞壁を破壊

して枯死させる。作用は速効的で、散布後数時間で効果が発現する。除草スペクトルも広く、スギナにも有効であるが、セイタカアワダチソウ、シロツメクサ、クズなどには比較的低

活性という。コケ類にも有効である。現在登録申請中であるが、登録パッケージは生物農薬並とのことである。同じくd−リモネンを有効成分とする除草剤(d−リモネン70%)も開発

が進められており、一年生および多年生雑草に対する生育期処理で実用性が認められている。両剤ともに2013年の上市を目指している(2012年5月31日)。

講演9)

で発表された天然型除草剤d−リモネン(商品名オレンジパワー)は、米国のベンチャー企業から導入されたもので、オレンジジュースの絞りかすから精製されている。古くから、食品

添加物、家庭用や工業用の洗浄剤として使用されてきた。また、米国では家庭用の除草剤としても2006年から販売されている。d−リモネンは雑草の細胞膜や細胞壁を破壊

して枯死させる。作用は速効的で、散布後数時間で効果が発現する。除草スペクトルも広く、スギナにも有効であるが、セイタカアワダチソウ、シロツメクサ、クズなどには比較的低

活性という。コケ類にも有効である。現在登録申請中であるが、登録パッケージは生物農薬並とのことである。同じくd−リモネンを有効成分とする除草剤(d−リモネン70%)も開発

が進められており、一年生および多年生雑草に対する生育期処理で実用性が認められている。両剤ともに2013年の上市を目指している(2012年5月31日)。