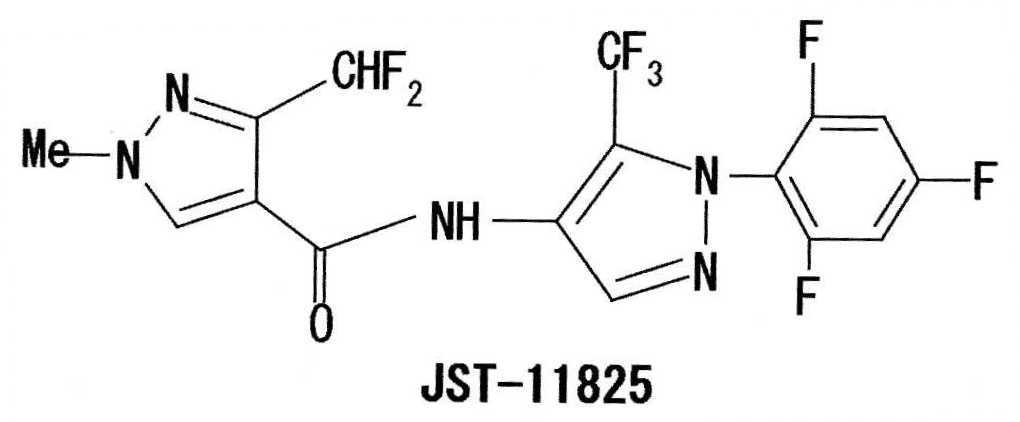

講演5)および6)では、電子伝達系

複合体IIを阻害する新規殺菌剤の創製を目指し、多数のピラゾール-4-カルボキサミド誘導体を合成し、構造と活性との関係を調べた結果、最も高い活性を有するJST−

11825を見出した。この化合物は、キュウリうどんこ病、コムギ赤さび病、イネいもち病、イネもんがれ病に対して高い効果を示した。研究の過程で、これら誘導体の鍵中間体である

2-メチル-5-フルオロアルキル-4-ピラゾールカルボン酸の新しい合成法を見出している。

講演5)および6)では、電子伝達系

複合体IIを阻害する新規殺菌剤の創製を目指し、多数のピラゾール-4-カルボキサミド誘導体を合成し、構造と活性との関係を調べた結果、最も高い活性を有するJST−

11825を見出した。この化合物は、キュウリうどんこ病、コムギ赤さび病、イネいもち病、イネもんがれ病に対して高い効果を示した。研究の過程で、これら誘導体の鍵中間体である

2-メチル-5-フルオロアルキル-4-ピラゾールカルボン酸の新しい合成法を見出している。トピックス(208)

第17回農薬相模セミナー

第17回農薬相模セミナーは、去る2013年1月10、11日に神奈川県綾瀬市の相模中央化学研究所でおよそ130名が参加して開催

された。都合により掲載が遅れてしまったが、その概要を紹介したい。セミナーのプログラムは以下の通りであった。

1)「放線菌の生活環境制御化学からの展開」夏目 雅裕(東京農工大学)

2)「植物工場の現状と将来と課題」梅津 憲治(大塚化学)

3)「LEDを光源とした植物栽培技術とその応用」渡邊 博之(玉川大学)

4)「ミツバチの大量死と農薬」中村 純(玉川大学)

5)「殺菌活性を有する新規ピラゾール-4-カルボキサミド誘導体の合成」小林 修(相模中研)

6)「新規ピラゾール-4-カルボキサミド誘導体の殺菌活性」川口 高志(北興化学工業)

7)「農薬原料としてのヒドラジン」狩屋 征生(日本ファインケム)

8)「フッ素原子やトリフルオロメチル基が置換したピラゾール類の簡便合成」山川 哲(相模中研)

9)「世界の農薬開発動向、含フッ素農薬のレビュー」平井 憲次(相模中研)

放線菌の形態は糸状菌に似ており、そのライフサイクルは基生菌糸→気菌糸→胞子形成→胞子発芽→基生菌糸となっている。東京農工大の グループは、このような形態分化が内在性の調節物質によってコントロールされていると考えて、そのような物質の単離・同定を行った。その結果、16員環のマクロライドである パナマイシン-607を発見した。この物質は、既に海外の研究者により報告されている化合物の関連物質であった。夏目グループでは、この物質の立体異性体や類縁体を数多く 合成して作用性を検討した結果、パナマイシン-607が細胞内カルシウム濃度を一時的に上昇させること、および数種の菌の抗生物質生産性を増進させることを見出した。

講演2)は、植物工場の定義から入り、各種植物工場の事例、日本の農業に占める植物工場の役割、養液栽培・養液土耕栽培、植物 工場ビジネスの事例、国や自治体の関与、補助金制度、植物工場ビジネスの失敗例など極めて多岐にわたる内容であった。「植物工場」と呼ばれる施設には、大都会のビルの 地下に設置された完全環境制御型施設から、太陽光を十二分に活用したハウス栽培まで多種多様なものが含まれること、「植物工場」がビジネスとして成功するためには、投資額 に見合う市場の確保が必須であること、施設の構築には国から補助金が出るが、補助金目当てに安易に施設を作ってもビジネスとして採算が採れず、行き詰まるケースが多発して いるようである。

LEDを光源とした植物栽培に関しては、植物の光要求性、植物栽培の光源としてのLED、LEDを用いた植物工場の実際および玉川大学 でのLEDによる植物栽培について紹介した。LEDの特徴としては、単波長のため、波長制御が容易なこと、熱線を含まないので近接照射が可能なこと、長寿命、コンパクトである こと、などである。一方、欠点としては、ランプのコストが高いこと、輝度が低いこと、高出力で劣化すること、などである。LEDに対する応答性は植物により異なる。例えば、リーフ レタスでは、660nm(90%)+450nm(10%)の組み合わせが最もよい。玉川大学では、西松建設と産学連携協定を結び、「LED農場」を開設した。ここで生産されている レタスなどの野菜は玉川大学の食堂で消費されており、近く小田急OXストアにも出荷される予定という。また、薬草や遺伝子組換え植物の栽培にもLEDを用いる研究を進めて いる。

ミツバチは高度に発達した社会構造を形成している。1匹の女王バチは1日に1000個の卵を産む。この卵が孵化して働きバチになる。若い働き

バチは巣の中で掃除や育児など群れの運営に必要な仕事を行い、やがて外に出てミツや花粉の採集を行う。働きバチの寿命は約1ヶ月である。ミツバチに対する農薬の害は、働き

バチの群れが農薬散布に遭遇して中毒死するケースと、農薬が付着した花粉がハチによって巣内部に運ばれ、それを食べたハチの子や若いハチが中毒死するケースがある。前者の

例として最近問題化しているのは、カメムシ防除のためのネオニコチノイド系殺虫剤の散布である。農薬散布によるハチの中毒事例では農薬の害ばかりが取り上げられるが、栽培

農家にとっては農薬は生産資材として不可欠である。農薬散布スケジュールを知らせるなど、養蜂家と栽培農家との間でコミュニケーションが図られるべきである。近年開発が進み、

田畑と養蜂拠点とが接近してきているのでこのような情報交換がますます必要になってきた。

一方、巣内部に花粉と共に運ばれてきた極く微量の農薬によるハチの中毒に関してはほとんど分かっていない。巣内部から微量の農薬が検出され

たとしても、ミツバチの死と結び付けるのは困難である。なお、米国などで発生しているCCD(ハチ群崩壊症候群)と日本国内で起きているハチの中毒事故とは切り離して考えるべき

である。これらを混同すると、ハチの中毒事故の解決が困難となる。

講演5)および6)では、電子伝達系

複合体IIを阻害する新規殺菌剤の創製を目指し、多数のピラゾール-4-カルボキサミド誘導体を合成し、構造と活性との関係を調べた結果、最も高い活性を有するJST−

11825を見出した。この化合物は、キュウリうどんこ病、コムギ赤さび病、イネいもち病、イネもんがれ病に対して高い効果を示した。研究の過程で、これら誘導体の鍵中間体である

2-メチル-5-フルオロアルキル-4-ピラゾールカルボン酸の新しい合成法を見出している。

講演5)および6)では、電子伝達系

複合体IIを阻害する新規殺菌剤の創製を目指し、多数のピラゾール-4-カルボキサミド誘導体を合成し、構造と活性との関係を調べた結果、最も高い活性を有するJST−

11825を見出した。この化合物は、キュウリうどんこ病、コムギ赤さび病、イネいもち病、イネもんがれ病に対して高い効果を示した。研究の過程で、これら誘導体の鍵中間体である

2-メチル-5-フルオロアルキル-4-ピラゾールカルボン酸の新しい合成法を見出している。

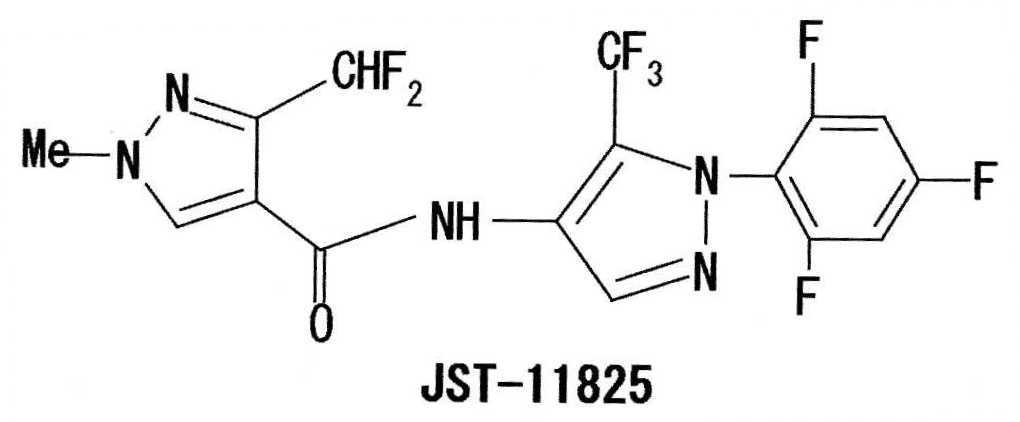

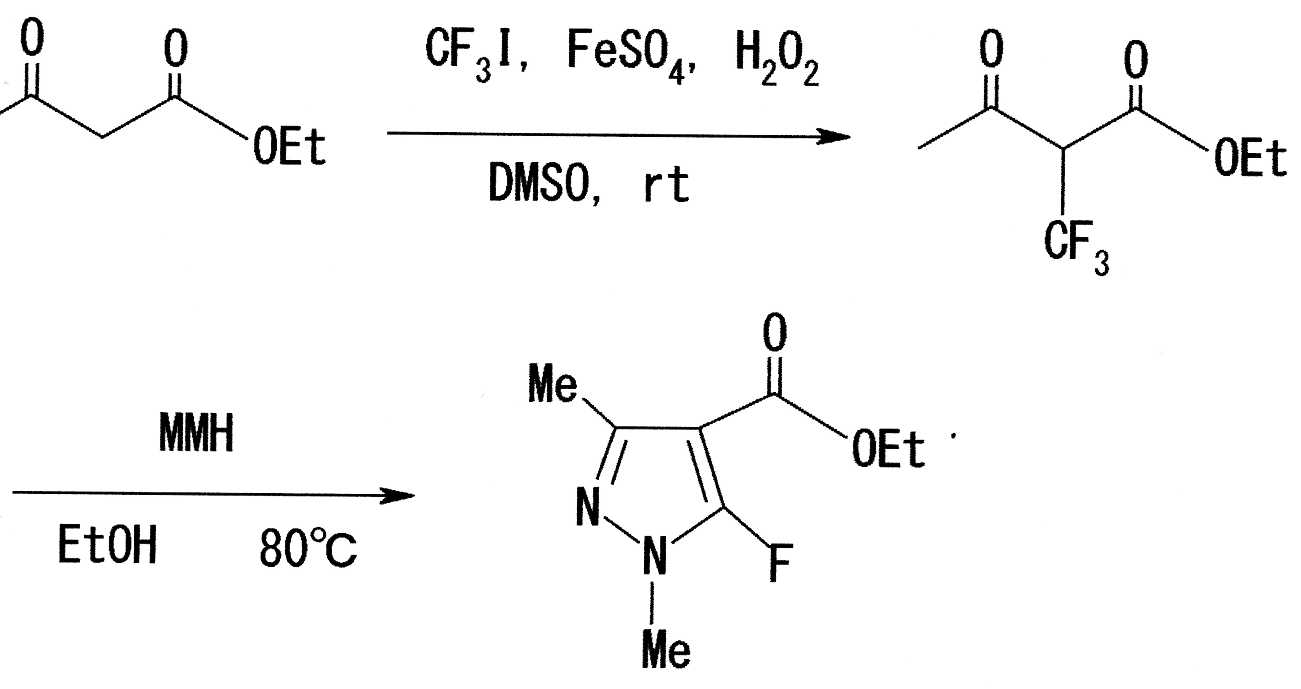

講演7)によると、日本ファインケムは昭和37年から農薬原体のマレイン酸ヒドラジッド(MH)生産してきたが、現在は農薬製品の販売から 撤退し、ヒドラジンを原料とする農薬中間体の製造・販売を行っている。特に、モノメチルヒドラジン(MMH)を原料とするピラゾール類の合成に入力している。MMHを出発原料と するピラゾール類には、前講演のJSH-11825の合成中間体である1-メチル-3-ジフルオロメチルピラゾール-4-カルボン酸も含まれている。

講演8)では、1,3-ジケトン類の

カルボニルに挟まれた活性メチレン部分に温和な条件でトリフルオロメチル基を導入する新しい含フッソ中間体の合成法が示された。この含フッ素ジケトン類とMMHとの反応によって、

農薬合成中間体として有用な1-メチル-5-フルオロ-4-ピラゾールカルボン酸類が収率よく得られる。

講演8)では、1,3-ジケトン類の

カルボニルに挟まれた活性メチレン部分に温和な条件でトリフルオロメチル基を導入する新しい含フッソ中間体の合成法が示された。この含フッ素ジケトン類とMMHとの反応によって、

農薬合成中間体として有用な1-メチル-5-フルオロ-4-ピラゾールカルボン酸類が収率よく得られる。

講演9)では、2002年以降の世界の農薬市場の動向、除草剤、殺虫剤および殺菌剤の作用機構による分類とそれぞれの分類に含まれる 代表的な剤の構造について紹介した。世界農薬市場に関しては、Agranovaの資料、作用機構による分類はHRAC,IRAC,FRACの分類に沿って概説した。ドルベース (時価)では、2002年における世界の農薬市場は26,561百万ドルであったのが、2011年では46,980百万ドルとなり、約77%の伸びとなった。これを2011年のドルで 計算すると、僅か0.5%の伸びに過ぎない。2011年の日本の農薬市場は4094百万ドルで、ブラジル、米国に次いで第3位である(2013年2月27日)。