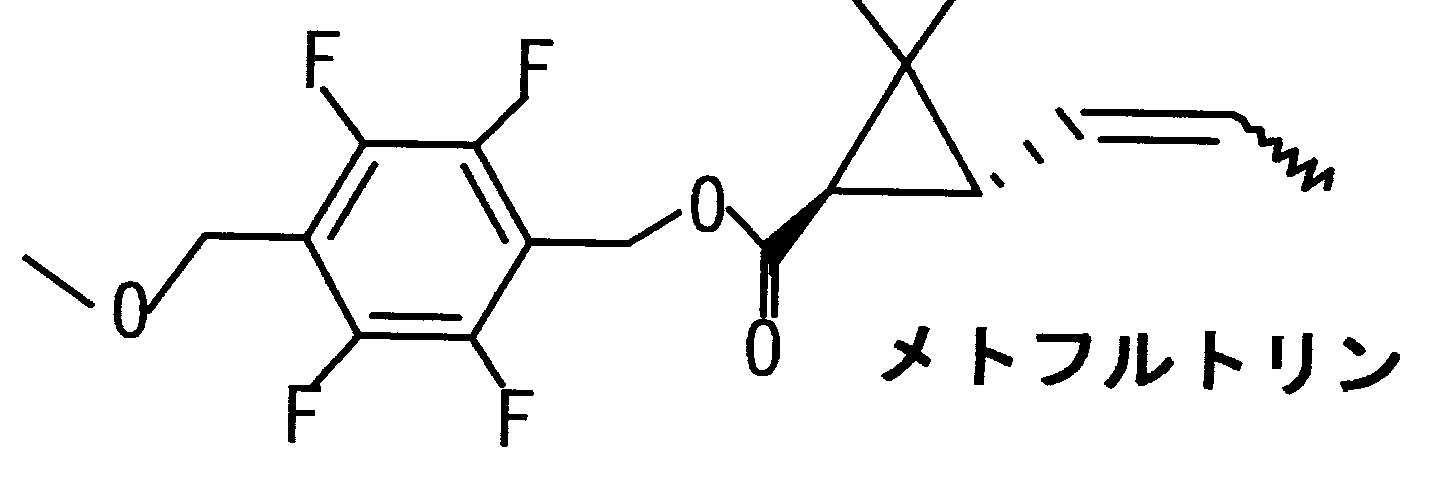

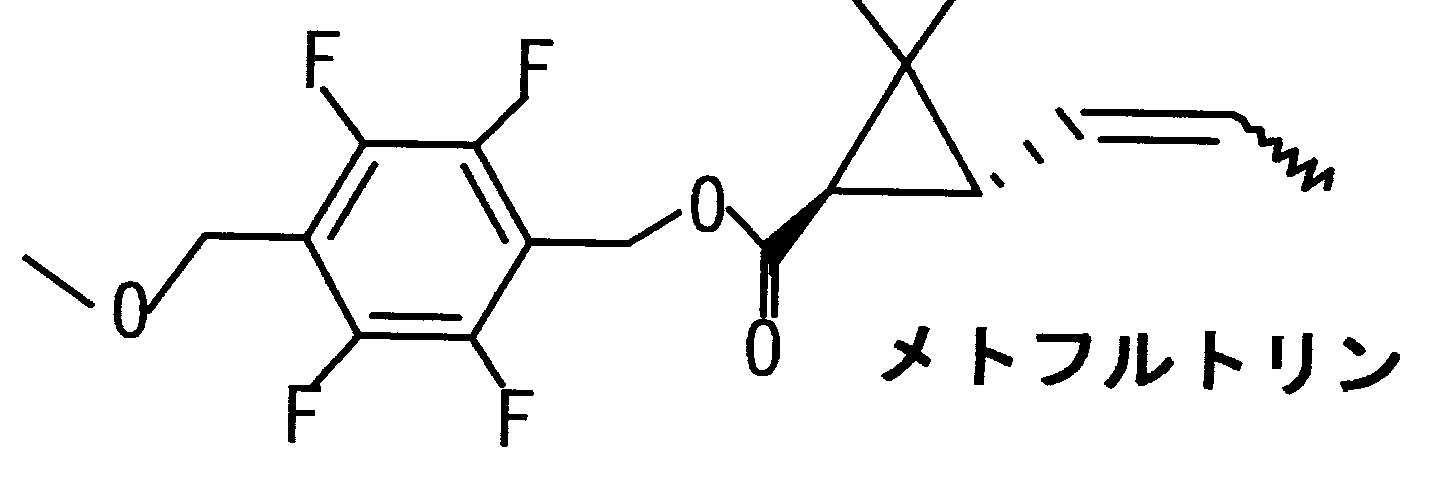

業績賞の対象となったピレスロイド系殺虫剤メトフルトリンは、住友化学が開発した

新規化合物で、その最大の特長は高い揮発性である。そのため、従来のピレスロイドには無かった低温あるいは常温での揮散が可能になった。電池などの微弱な電圧を利用

する携帯用の虫よけ器具の開発も視野に入れている。

業績賞の対象となったピレスロイド系殺虫剤メトフルトリンは、住友化学が開発した

新規化合物で、その最大の特長は高い揮発性である。そのため、従来のピレスロイドには無かった低温あるいは常温での揮散が可能になった。電池などの微弱な電圧を利用

する携帯用の虫よけ器具の開発も視野に入れている。トピックス(142)

平成20年度日本農薬学会大会から(その1)

平成20年度の日本農薬学会(第33回大会)は、3月30〜4月1日、奈良公園内の県新公会堂(能楽堂)及び奈良市郊外の近畿大キャンパスで

開催された。総会に続き、次のプログラムに従って講演が行われた。この内、総会、受賞講演及び特別講演は大会初日に新公会堂で行われ、その他の講演(3月31,4月1日)

とランチョンセミナーは近畿大で行われた。

農薬学会の現在の会員数は1451名、維持会員41、団体会員110、購読会員45である。会員数はほぼ昨年並みであるが、団体会員と購読会員がかなり減少 した。昨年度の大会と同じく、若い会員の姿が多く見られたのは学会の将来にとって好ましいことである。日本農薬学会の平成20年度(新年度)の主な事業は、第34回大会 の東京大学での開催(平成21年3月)、学会ホームページの充実などである。

大会プログラムの中から、今回は初日の受賞講演、特別講演と2日目の有機栽培関連の講演をいくつか紹介する。

日本農薬の正木氏は、昨年上市された新規殺虫剤フルベンジアミドの作用機構について発表した。この殺虫剤が昆虫に特徴的な体収縮を引き起こすことから、従来にない

作用性が働いていると推定して研究を進めてきた。その結果、この殺虫剤が筋小胞体膜上に存在するリアノジン受容体を活性化し、細胞内カルシウム動態をかく乱すること、

及び同時にリアノジン受容体が放出したカルシウムイオンを再び小胞体内に汲み上げるカルシウムイオンポンプを活性化することによって昆虫の体収縮が起きることを確認

した。しかも、この殺虫剤は哺乳類由来のリアノジン受容体には作用しないことから、昆虫と哺乳類との間で明らかな選択性が生じることを証明した。

業績賞の対象となったピレスロイド系殺虫剤メトフルトリンは、住友化学が開発した

新規化合物で、その最大の特長は高い揮発性である。そのため、従来のピレスロイドには無かった低温あるいは常温での揮散が可能になった。電池などの微弱な電圧を利用

する携帯用の虫よけ器具の開発も視野に入れている。

業績賞の対象となったピレスロイド系殺虫剤メトフルトリンは、住友化学が開発した

新規化合物で、その最大の特長は高い揮発性である。そのため、従来のピレスロイドには無かった低温あるいは常温での揮散が可能になった。電池などの微弱な電圧を利用

する携帯用の虫よけ器具の開発も視野に入れている。

中谷内氏の特別講演は、リスクとベネフィットの関係の捉え方に心理学的なアプローチを加味したものであった。ハザードに対する考え方を専門的な 知識を持ち合わせない一般人に正攻法で聞いても「信頼する人が危険と言っているから私も避ける」あるいは「行政当局が信頼できない」という観点から判断する。農薬に 関しても同様で、高度な知識を持っていない人に正攻法でアンケート調査を行っても専門的な評価は得られない。例えば多くのハザードを挙げてそれぞれによる死者の数を 示してからリスク評価を行うと農薬のリスクはかなり低下する。

このように考えてくると、近年内閣府が実施したアンケート調査で農薬や遺伝子組み換え作物を癌の原因と考えている人がいまだに30〜40パーセ ントもいるという結果しか得られなかった理由も納得できる。もし農薬の安全性をPRしたいのであれば、利害関係のない公平な立場でリスクとハザードの関係を示して、 一般人の信頼を獲得する必要があろう。

近畿大の森山氏らのグループは、リンゴや枝豆が病虫害を受けたときに植物体が発現する感染特異的タンパク(PRタンパク)が、アレルゲンとして ヒトにアレルギーを起こさせる原因となることを証明した。リンゴを慣行防除、減農薬、無農薬栽培の3通りの方法で栽培し、収穫された果実中のタンパクを検出した。 その結果、無農薬栽培ですす斑病や黒星病などの病気に罹ったリンゴでは、アレルゲンタンパクが増加していた。アレルゲンタンパクの生成量は、減農薬栽培でも少量認め られ、慣行栽培リンゴではほとんど認められなかった。さらに、リンゴにすす斑病菌を接種して湿潤条件下に置いて、種々の程度に発病したリンゴを得た。これらのリンゴ からタンパクを抽出し、リンゴアレルギー患者の血清を用いるイムノブロットを行った。その結果、病害を受けた果実中にはアレルゲンタンパクが有意に増加していた。 同様に、虫害を受けた枝豆においてもアレルゲンタンパクの増加が認められた。これらの結果から、病虫害を受けた作物は被害の程度に応じて感染特異的なアレルゲンタン パクを生成すること、これは農薬使用により防ぐことができることが確認された。

最近は余り聞かれなくなったが、以前は無農薬栽培された虫食い野菜や果物は安全であるとして推奨する見解が多かった。上記の研究はこれが誤りで あることを示している。今後は、無農薬有機栽培で病虫害を受けなかった作物と慣行栽培作物の間での毎年の成分の変動などは研究対象として興味がある。さらに、地域 全体での雇用や経済収支をも考慮した無農薬有機栽培と慣行栽培との比較などもどうであろうか。

千葉大本山氏らのグループは、無農薬を謳う「植物保護液」が実は欺瞞であり、大量の殺虫剤を含むことを示した。店頭で求めた未開封のスプレータ イプ植物保護液「NEW碧露」の効力をイエバエで調べたところ、ピレトリン特有のノックダウン症状を示した。また、メダカでのテストでは高い魚毒性が示された。GC/MS 分析の結果この製品中にはピレトリン標品と同じくピレトリンI, II,シネリンI, II, ジャスモリンI, IIが合計1500ppmの濃度で含まれていた。同様にして、「NEW碧露乳剤」 には水質汚濁性物質として規制されているロテノンが28000ppmの高濃度で含まれていることを見出した。ロテノンの農薬登録は現在行われていないので、この製品を農業用 に用いると農薬取締法違反になる。

演者も指摘していたが、無農薬有機栽培に上記のような「植物保護液」を用いることは消費者を欺く詐欺行為に相当する。しかも、農薬散布時のような マスクや防護着も不要としているので農業者をも欺いていることになる。農産物に「無農薬有機栽培」の表示を行えば付加価値を持たせることができるかも知れないが、 本講演の内容はこのような表示に対する信頼性が全く失われてしまったことを示している(この項続く、2008年4月15日)。