トピックス(137)

第12回農薬相模セミナー

第12回目の農薬相模セミナーは、2008年1月10, 11日、神奈川県綾瀬市の東ソー内にある相模中央化学研究所で、

約100名の参加を得て開催された。今回は、7人の演者による下記の講演があった。最近は農薬企業からの発表が減少気味で、主催

者はプログラムの編成にかなり苦労した様子が伺えた。しかし、このセミナーはアットホームな雰囲気で気楽に質疑応答ができ、懇親会

も含めて参加者の間の交流も活発に行える点で有意義なセミナーである。

「抗菌活性が期待される窒素ー硫黄結合化合物の簡便な合成法」:清水 政男(産業技術総合研究所)

「新規殺ダニ剤 Cyenopyrafenに関する研究」:中平 国光(日産化学)

「フッ素化合物のバイオテクノロジー」:岩井 伯隆(東京工業大)

「仮想スクリーニングによる新規4−ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼ (4-HPPD)阻害剤の探索:柿谷 均(相模中研)

「多面的構造活性相関 [Ligand-based SAR-omics」:京都大学(藤田稔夫)

「殺虫性分子の作用機構に関する研究」:西脇 寿(近畿大農学部)

「Review de Debutー農薬活性天然化合物のレビューー」:小山 一秋(相模中研)

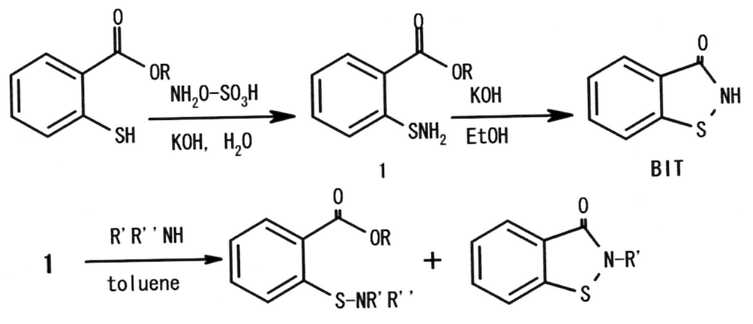

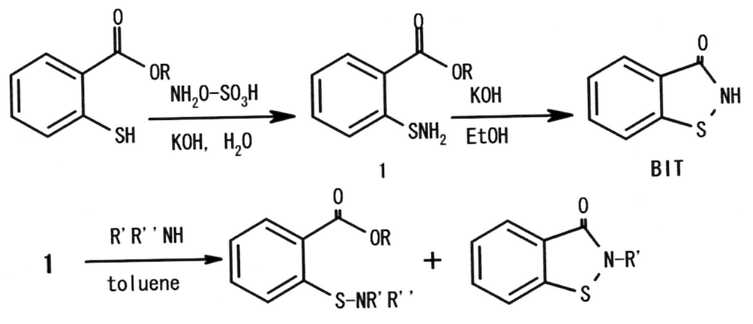

一般にスルフェンアミド化合物はチオールやジスルフィッドに塩素ガスを

反応させて得られる塩化スルフェニル化合物を中間体タイとして合成される。しかし、塩素ガスは有毒である上に多くの副生成物を与える。そこで、より簡便で

収率のよい反応が清水氏のグループによって開発された。基本的な合成法は、水中で塩化カリ存在下、チオール類にヒドロキシルアミンーO-スルホン酸を作用さ

せるとスルフェンアミド類(1)が得られる。これをエタノール中、水酸化カリウムと処理すれば、工業用抗菌剤であるBITが得られる。さらに、窒素原子上に

置換基を有するスルフェンアミド類は、(1)にトルエン中でアミン類を作用させて得ることができる。このようにして合成したスルフェンアミドを中間体とし

て多様な誘導体が合成されている。それらの一部について、医農薬作用も調べているようである。ただ、ーS−NH−結合は反応性に富んでおり光などの環境要因

に影響されやすいので、農薬活性を狙うためにはそれなりの分子設計が必要であろう。

一般にスルフェンアミド化合物はチオールやジスルフィッドに塩素ガスを

反応させて得られる塩化スルフェニル化合物を中間体タイとして合成される。しかし、塩素ガスは有毒である上に多くの副生成物を与える。そこで、より簡便で

収率のよい反応が清水氏のグループによって開発された。基本的な合成法は、水中で塩化カリ存在下、チオール類にヒドロキシルアミンーO-スルホン酸を作用さ

せるとスルフェンアミド類(1)が得られる。これをエタノール中、水酸化カリウムと処理すれば、工業用抗菌剤であるBITが得られる。さらに、窒素原子上に

置換基を有するスルフェンアミド類は、(1)にトルエン中でアミン類を作用させて得ることができる。このようにして合成したスルフェンアミドを中間体とし

て多様な誘導体が合成されている。それらの一部について、医農薬作用も調べているようである。ただ、ーS−NH−結合は反応性に富んでおり光などの環境要因

に影響されやすいので、農薬活性を狙うためにはそれなりの分子設計が必要であろう。

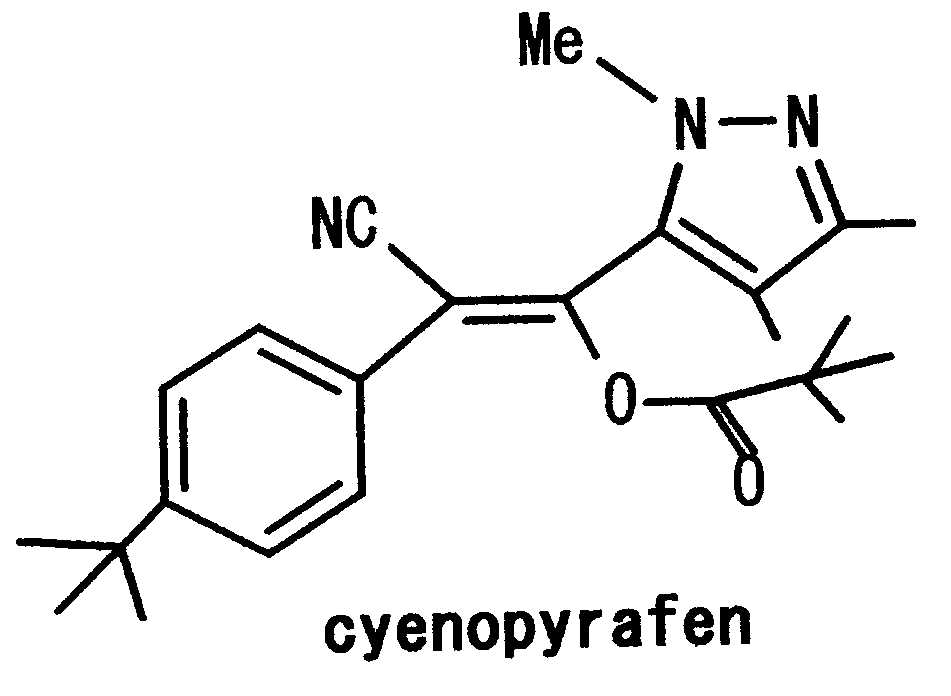

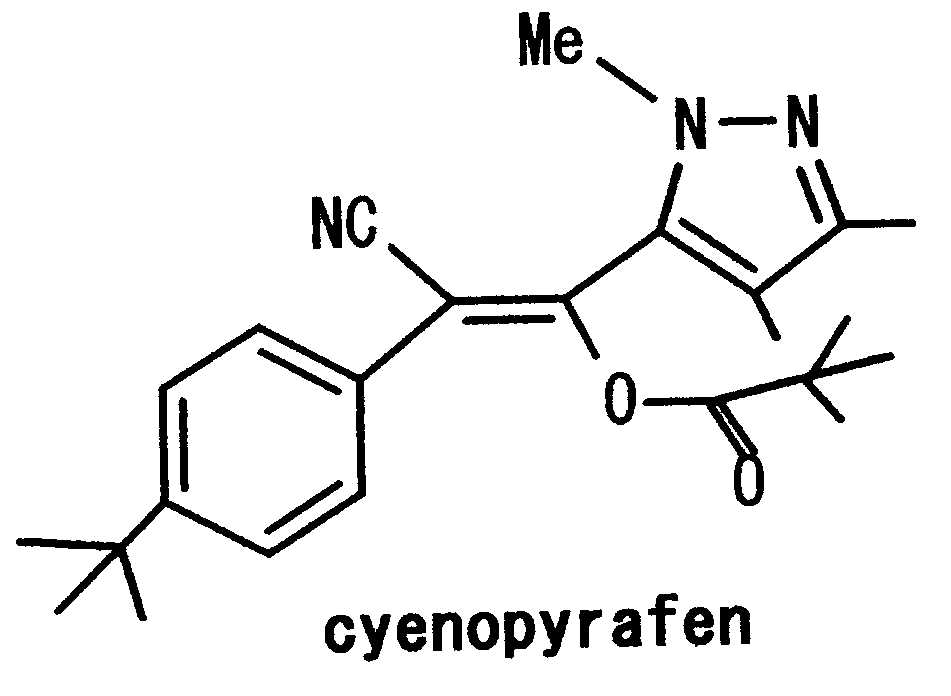

シエノピラフェンはアクリロニトリル系の新規殺ダニ剤であり、活性本体はエステルが加水分解したOH体である。このダニ剤はナミハダニ、

カンザワハダニ、ミカンハダニに対して速効的な効力を示し、チリカブリダニ、カイコ、ミツバチに対しては影響が少ない。このような選択性は、この化合物が

ダニの呼吸鎖複合体IIに特異的に結合するためであることがナミハダニ由来のミトコンドリアを用いた試験で明らかになった。シエノピラフェンは、呼吸鎖複合体II

の鉄クラスターに結合するためエネルギー源であるATPの供給が止まり、ダニは死ぬ。シエノピラフェンはラット、イエバエ、ハスモンヨトウのミトコンドリア

呼吸鎖複合体IIにも作用するがその効果はナミハダニの場合に比べてはるかに弱い。これが、この殺ダニ剤の優れた選択性の理由である。シエノピラフェンは、他の

殺ダニ剤に抵抗性を獲得したダニにも有効であるが、それ自体を繰り返して使用することによる抵抗性獲得のリスクについては言及が無かった。

シエノピラフェンはアクリロニトリル系の新規殺ダニ剤であり、活性本体はエステルが加水分解したOH体である。このダニ剤はナミハダニ、

カンザワハダニ、ミカンハダニに対して速効的な効力を示し、チリカブリダニ、カイコ、ミツバチに対しては影響が少ない。このような選択性は、この化合物が

ダニの呼吸鎖複合体IIに特異的に結合するためであることがナミハダニ由来のミトコンドリアを用いた試験で明らかになった。シエノピラフェンは、呼吸鎖複合体II

の鉄クラスターに結合するためエネルギー源であるATPの供給が止まり、ダニは死ぬ。シエノピラフェンはラット、イエバエ、ハスモンヨトウのミトコンドリア

呼吸鎖複合体IIにも作用するがその効果はナミハダニの場合に比べてはるかに弱い。これが、この殺ダニ剤の優れた選択性の理由である。シエノピラフェンは、他の

殺ダニ剤に抵抗性を獲得したダニにも有効であるが、それ自体を繰り返して使用することによる抵抗性獲得のリスクについては言及が無かった。

日本は、フッソの原料である蛍石を年間60億トンも輸入しており、この内40億トンは中国からである。これが将来も安定供給される保障は

全く無い。そこで、微生物によりC−F結合を解裂させてフッソを再利用させる研究が東工大グループによって始められた。フルオロベンゼンやジフルオロ酢酸

エステルを基質として約6,000株の保存菌株をスクリーニングしている。今までに2,3の菌がC−F結合を解裂させるらしいことが分かった。

4−ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼ(4−HPPD)阻害剤として作用機構が確立している除草剤はジケトンあるいはトリケトン

構造を持つか、それらのプロドラッグである。そこで、新しい構造を持つ阻害剤を見出す研究が相模中研グループにより開始された。英国グループが開発したドッキング

シミュレーションソフトGOLDと米国で開発された化合物データベースを組み合わせ、シロイヌナズナ由来の酵素を対象とした仮想スクリーニング(バーチャルスクリー

ニング)を行っている。今までに、酸アミドやチオールなどの候補化合物が見出され、玉川大学のグループによる生理活性試験が行われている。このような研究を通じて

活性を示す化合物が見出されれば、それをリードにして新しい除草剤が創製される可能性もある。

"SAR-omics"(サロミックス)とは、2つあるいはそれ以上の構造活性相関群を組み合わせたものであり、ゲノミックス(genomics)がゲノム(genome)と

クロモソーム(chromosomes)を組み合わせた合成語であるのと似ている。藤田教授は、インドール酢酸を起源とする除草剤と抗炎症剤、高脂血症・糖尿病薬、抗癌剤との間に

見られる多層的な構造活性相関の流れについて化学構造の展開を歴史的に辿りながら含蓄のある講演を行った。

近畿大農学部のグループは、肉食昆虫であるアリジゴクの消化管に殺虫活性を示す微生物の存在を予測してスクリーニングを行っている。現在までに、

Bacillus thuringiensisが生産する新規細胞溶解性毒性タンパクsphaericolysinを単離した。このタンパクは、昆虫神経節中の神経細胞を即座に溶解して昆虫を麻痺させる。

アリジゴクは暗い土中に潜む昆虫であり、これを大量に飼育して消化管を採取するにはそれなりの工夫が必要であったと考えられる(2008年1月16日)。

一般にスルフェンアミド化合物はチオールやジスルフィッドに塩素ガスを

反応させて得られる塩化スルフェニル化合物を中間体タイとして合成される。しかし、塩素ガスは有毒である上に多くの副生成物を与える。そこで、より簡便で

収率のよい反応が清水氏のグループによって開発された。基本的な合成法は、水中で塩化カリ存在下、チオール類にヒドロキシルアミンーO-スルホン酸を作用さ

せるとスルフェンアミド類(1)が得られる。これをエタノール中、水酸化カリウムと処理すれば、工業用抗菌剤であるBITが得られる。さらに、窒素原子上に

置換基を有するスルフェンアミド類は、(1)にトルエン中でアミン類を作用させて得ることができる。このようにして合成したスルフェンアミドを中間体とし

て多様な誘導体が合成されている。それらの一部について、医農薬作用も調べているようである。ただ、ーS−NH−結合は反応性に富んでおり光などの環境要因

に影響されやすいので、農薬活性を狙うためにはそれなりの分子設計が必要であろう。

一般にスルフェンアミド化合物はチオールやジスルフィッドに塩素ガスを

反応させて得られる塩化スルフェニル化合物を中間体タイとして合成される。しかし、塩素ガスは有毒である上に多くの副生成物を与える。そこで、より簡便で

収率のよい反応が清水氏のグループによって開発された。基本的な合成法は、水中で塩化カリ存在下、チオール類にヒドロキシルアミンーO-スルホン酸を作用さ

せるとスルフェンアミド類(1)が得られる。これをエタノール中、水酸化カリウムと処理すれば、工業用抗菌剤であるBITが得られる。さらに、窒素原子上に

置換基を有するスルフェンアミド類は、(1)にトルエン中でアミン類を作用させて得ることができる。このようにして合成したスルフェンアミドを中間体とし

て多様な誘導体が合成されている。それらの一部について、医農薬作用も調べているようである。ただ、ーS−NH−結合は反応性に富んでおり光などの環境要因

に影響されやすいので、農薬活性を狙うためにはそれなりの分子設計が必要であろう。 シエノピラフェンはアクリロニトリル系の新規殺ダニ剤であり、活性本体はエステルが加水分解したOH体である。このダニ剤はナミハダニ、

カンザワハダニ、ミカンハダニに対して速効的な効力を示し、チリカブリダニ、カイコ、ミツバチに対しては影響が少ない。このような選択性は、この化合物が

ダニの呼吸鎖複合体IIに特異的に結合するためであることがナミハダニ由来のミトコンドリアを用いた試験で明らかになった。シエノピラフェンは、呼吸鎖複合体II

の鉄クラスターに結合するためエネルギー源であるATPの供給が止まり、ダニは死ぬ。シエノピラフェンはラット、イエバエ、ハスモンヨトウのミトコンドリア

呼吸鎖複合体IIにも作用するがその効果はナミハダニの場合に比べてはるかに弱い。これが、この殺ダニ剤の優れた選択性の理由である。シエノピラフェンは、他の

殺ダニ剤に抵抗性を獲得したダニにも有効であるが、それ自体を繰り返して使用することによる抵抗性獲得のリスクについては言及が無かった。

シエノピラフェンはアクリロニトリル系の新規殺ダニ剤であり、活性本体はエステルが加水分解したOH体である。このダニ剤はナミハダニ、

カンザワハダニ、ミカンハダニに対して速効的な効力を示し、チリカブリダニ、カイコ、ミツバチに対しては影響が少ない。このような選択性は、この化合物が

ダニの呼吸鎖複合体IIに特異的に結合するためであることがナミハダニ由来のミトコンドリアを用いた試験で明らかになった。シエノピラフェンは、呼吸鎖複合体II

の鉄クラスターに結合するためエネルギー源であるATPの供給が止まり、ダニは死ぬ。シエノピラフェンはラット、イエバエ、ハスモンヨトウのミトコンドリア

呼吸鎖複合体IIにも作用するがその効果はナミハダニの場合に比べてはるかに弱い。これが、この殺ダニ剤の優れた選択性の理由である。シエノピラフェンは、他の

殺ダニ剤に抵抗性を獲得したダニにも有効であるが、それ自体を繰り返して使用することによる抵抗性獲得のリスクについては言及が無かった。